乃东区结莎街道红星社区,宛如一颗璀璨的明珠,作为典型的互嵌式社区,这里汇聚了藏族、汉族、回族等23个民族的一万多名居民。邻里互助、团结友爱在此蔚然成风,各族居民心手相牵,共同营造出和谐有序、温馨融洽的社区环境。

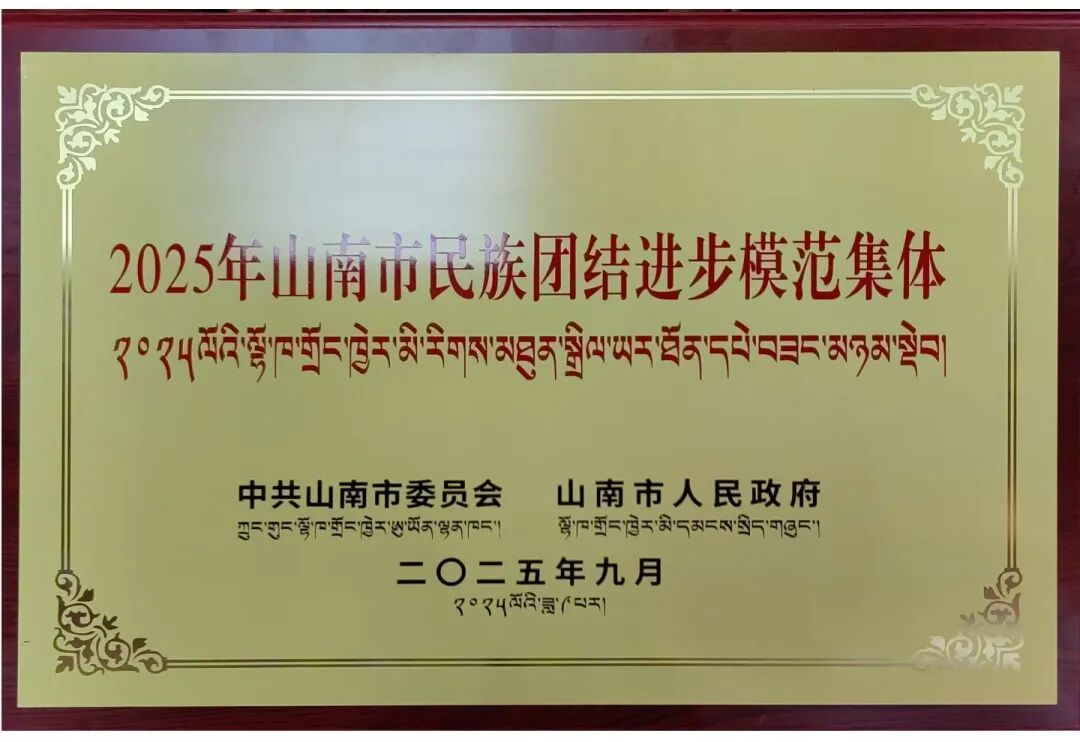

一直以来,红星社区党支部以铸牢中华民族共同体意识为主线,将提升居民服务水平作为根本出发点,巧妙把民族团结融入基层治理实践中,积极探索“六微六融”模式,全力打造互嵌式社区新样板,借助多元载体共同绘就了一幅共居共学、共建共享、共事共乐的民族团结进步新画卷。9月24日,红星社区荣获了2025年山南市民族团结进步模范集体称号。

在红星社区,汉族姑娘张润枝以精湛的针织技艺被人称道。起初,她摆摊售卖针织品,却因地点和时间不固定而经营困难。关键时刻,她的藏族朋友伸出援手,退休干部索朗曲珍更是慷慨提供店铺地址。在众多居民的热心帮助下,张润枝的小店顺利开业。在这一过程中,大家的关系愈发紧密,成为无话不谈的好朋友,社区中处处弥漫着团结和谐的温暖气息。

张润枝还毫无保留地向社区妇女传授针织技艺,学员从最初的十几人迅速增长到百余人。小店也逐渐成为大家交流情感、增进友谊的温馨港湾,欢声笑语回荡在小店的每一个角落。

红星社区还专门为青年人才和妇女打造了“避风港”——青年人才驿站和向日葵之家。每个房间都干净整洁,日常生活用品一应俱全。暂住于此的人们不仅能享受家一般的暖心服务,还能结识到志同道合的朋友。

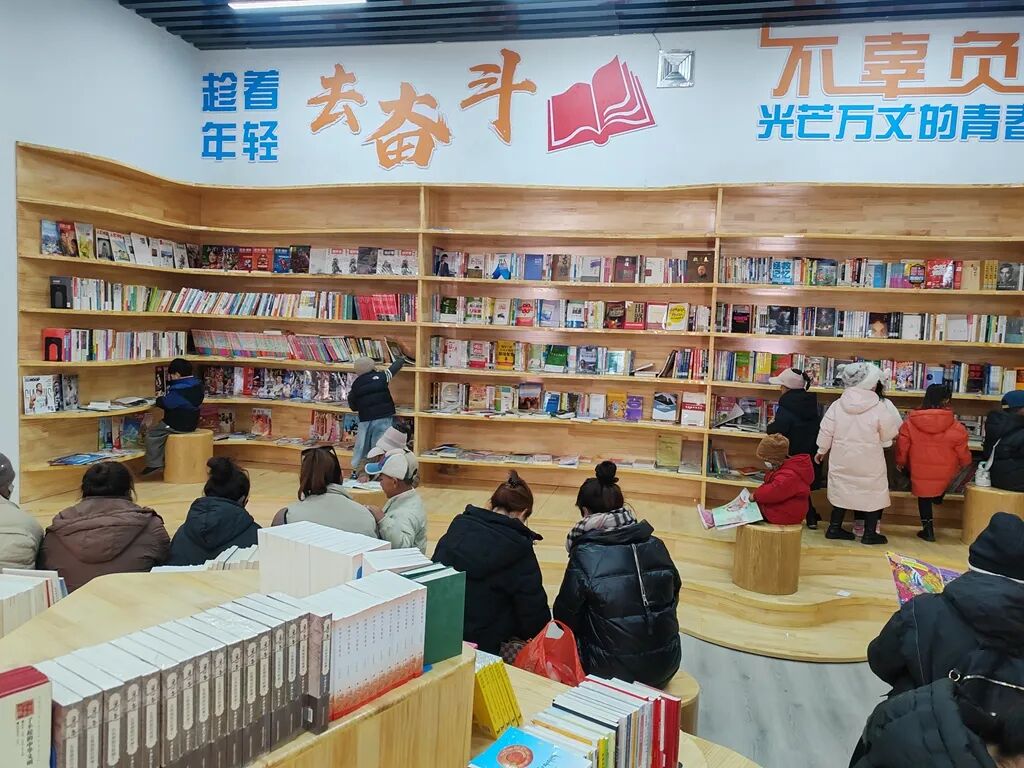

为构建更紧密的互嵌式社区环境,社区党支部精心打造了“15分钟生活圈”,包括青年人才驿站、红“新”驿家、向日葵之家、梦想书吧、运动小站等“24小时不熄灯”服务阵地。这些功能多样的“微空间”,既是各族群众的学习园地、就业帮扶站和心理疏导室,更成为促进各民族交往交流交融的“连心桥”。目前,各服务阵地年均服务群众超过1万人次,真正实现了服务群众“零距离”。

漫步在红星社区,总能看到一群身着“红马甲”的志愿者们忙碌的身影。他们手拿政策宣传资料和笔记本,一边耐心为居民普及惠民知识,一边认真记录大家的急难愁盼,竭力为居民排忧解难,成为社区中一道亮丽的风景线。

刘辉2013年从四川来到山南,最初,从事家电生意,但因市场竞争激烈,经营不善,一度心灰意冷,打算返乡。社区工作人员了解情况后,主动帮他分析市场,建议他开一家自行车店,并协助寻找门店。如今,店铺生意蒸蒸日上。刘辉激动地说:“山南就是我的第二个故乡,我们邻居亲如一家,相处得非常融洽。社区领导和工作人员格外照顾我们外来经商人员,我很喜欢在这里工作生活。”

红星社区党支部持续探索服务群众的新路径,组建了民族团结心连心志愿服务队,构建起以民族工作队伍引领、多方力量参与、多领域协同的志愿服务模式,累计开展志愿服务700余次,惠及群众5000余人次。

红星社区还别出心裁地推出“邻里下午茶”“邻里百家宴”等一系列特色活动,让居民在轻松愉快的氛围中增进了解和友谊;开设“鹤龄学堂”“红星托班”,解决“一老一小”照护难题;举办首届邻里节,通过丰富多彩的文化活动,增强各族居民的文化认同感。

去年6月,社区居民向双联户户长反映,巷子狭窄,存在安全隐患,希望在散户区巷道加装减速带和凸面镜。社区了解情况后,社区“大党委”第一时间派单至共建单位市交通运输局、市水利局、市交通规划公路勘察设计院、山南旅游文化投资有限责任公司、市汽车客运公司。五家单位主动认领任务,投入2万余元资金,在东西楼巷道等地段安装了减速带和凸面镜,及时消除了安全隐患。

居民赤列卓玛高兴地说:“社区帮我们改善了道路,现在送孩子上学更加顺畅和安全。”

红星社区党支部广泛征集各民族群众的“微心愿”,依托社区“大党委”联席会议,推行“群众点单、社区派单、党员接单”模式,及时回应群众诉求,让困难群众享受到实实在在的关怀实惠。截至目前,已领办“微心愿”34个,为民办实事27件,涉及资金15.2万元。

外卖小哥鲍豪还有一个身份——社区流动网格员。他说:“自从成为网格员,我深感责任重大。送餐途中,我会向居民宣传民族团结知识,巡查消防通道、燃气电路等设施,主动调解邻里纠纷,努力为社区打造更加和谐美好的环境。”

红星社区还创新建立“123调解机制”,打造“双师助力站”,邀请律师和心理咨询师提供法律援助与心理服务,压实网格长、民警和网格员责任,并聘请汉、藏、回等民族骑手担任流动网格员、民生观察员等,“多员一体”共同守护社区和谐稳定。

乃东区结莎街道党工委宣传委员兼红星社区党支部书记晋美旺久表示:“我们将继续深化‘六微六融’模式,充分发挥好各类阵地空间的作用,进一步推进基层治理与民族团结融合发展,用心用情用力谱写现代社区建设新篇章。”

红星社区通过“六微六融”模式,将民族团结的种子深植于基层治理的沃土中,让各族群众在共建美好家园的过程中不断铸牢中华民族共同体意识。不仅为新时代城市民族工作提供了生动实践,也为其他社区树立了民族团结的优秀典范。

编辑:刘亚娟

扫一扫在手机打开当前页面

藏公网安备:54222102000024号

藏公网安备:54222102000024号